総合型選抜に受かる人の特徴5つ!対策はいつから?合格までの流れと学年別やるべきこと

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

総合型選抜で受験をお考えの方は増えています。一方で、総合型選抜で受かる人の特徴や、対策を理解している人は多くありません。

総合型選抜に向いている人はどんな人なんだろう?と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこでこのコラムでは、総合型選抜ではどんな人が受かるのか、どんな対策が、いつから必要なのかについて解説します。

総合型選抜で志望校合格を目指している方は、ぜひ最後まで御覧ください。

目次

総合型選抜(旧AO入試)とは?

まずは総合型選抜(旧AO入試)とはどのような入試方法なのか、理解していきましょう。

総合型選抜は能力を総合的に評価する入試方法

総合型選抜(旧AO入試)は、高校生が自分の特性や目標に合わせて大学を選択し、大学も個別の基準で学生を選抜する制度です。

以前はAO入試(アドミッションズ・オフィス入試)と呼ばれていました。

総合型選抜(旧AO入試)は、学力試験の成績だけでなく、受験生の多面的な能力や特長を評価することを目的としています。

受験生がこれまでの経験や活動を通じて身につけたスキル、考え方、将来の展望を大学側に伝えることが重要な試験です。

そのため、自己PRや志望理由書の作成、面接などを通じて、自分自身を的確に表現する力が求められます。

また、総合型選抜では、学問への意欲や課外活動での成果、社会貢献活動への参加なども評価されることが一般的です。

これにより、試験だけでは測れない受験生の可能性や適性を見極めることが可能になります。

さらに、総合型選抜(旧AO入試)は、受験生と大学双方にとって大きな柔軟性をもたらします。

受験生は自分の強みを活かせる場を探しやすく、大学側も多様な背景を持つ学生を迎え入れることで、教育環境をより充実させることができるからです。

総合型選抜の選抜方法

総合型選抜の選抜方法は、受験生の多様な能力を評価するため、複数のプロセスが用意されています。

主に、書類選考、小論文、面接が中心となりますが、それに加えて、大学や学部によって異なる方法も採用されることが多いです。

書類選考では、自己PR文や志望理由書、活動実績などが評価対象となります。

これらを通して、受験生の学業以外の経験や考え方、将来の目標がどのように大学の教育方針に適合するかが確認されるのです。

小論文では、受験生の表現力や論理的思考が試されます。

課題は、専門的な内容に関するものから、社会的なテーマを扱うものまで幅広く、受験生の関心や視点が重視されることが多いです。

面接は、個人面接や集団面接の形式があり、受験生が直接自分の考えを伝える場として重要視されています。

質問内容は、志望動機や将来の目標に関連するものが多く、受験生の人柄や熱意が見られます。

これらに加え、一部の大学ではプレゼンテーションやグループディスカッションを実施。これにより、コミュニケーション能力や協調性、問題解決能力が評価されます。

また、フィールドワークを含む選抜方法もあり、実践的な活動を通して、受験生の適性を見極める試みも行われています。

さらに、学力試験が併用される場合もありますが、これは総合的な評価の一環として実施されることが一般的です。

総合型選抜に受かる人の特徴5個

総合型選抜で受かる人には、いくつかの共通した特徴があります。ここでは、下記5つの特徴について解説していきます。

- 大学のアドミッション・ポリシーに合う人

- 自己分析がしっかりできている人

- 課外活動や実績が豊富な人

- 論理的思考力と表現力がある人

- 明確な将来ビジョンをもっている人

それぞれ自分に当てはまるのか、確認していきましょう。

1.大学のアドミッション・ポリシーに合う人

大学のアドミッション・ポリシーに合う人は、総合型選抜で高く評価されます。

アドミッション・ポリシーは、大学が求める学生像や教育方針を示したものです。アドミッション・ポリシーに沿った受験生が選ばれる傾向があります。

具体的には、大学が掲げる学問分野への関心や適性、社会貢献への意欲を持っていることが重要です。

志望理由書や面接では、これらの点を具体的な経験や考えと結びつけて説明する必要があります。

さらに、大学側が重視する人物像に自分の特性や価値観が一致していることを伝える能力も必要です。

ただし、その場しのぎの回答では説得力が弱くなります。日頃からポリシーを深く理解し、自分自身の考えや経験と照らし合わせて準備を進めることが大切です。

2.自己分析がしっかりできている人

自己分析がしっかりできているということも、総合型選抜で合格する人の特徴のひとつです。

自分の強みや弱み、過去の経験から得た学びを明確に言語化できる能力は、志望理由書や面接にて大きな武器です。

たとえば、どのような活動に取り組み、それを通してどんな成長を遂げたかを具体的に説明できるかが求められます。

その際、単に経験を並べるのではなく、活動の背景や自分なりの工夫、困難を乗り越えたプロセスなどを含めて話せると説得力が増すでしょう。

また、自己分析が進んでいる人は、自分の価値観や将来の目標を明確に把握しています。

これにより、志望大学での学びが自分の目標にどうつながるかを具体的に示すことが可能です。

自己理解が深いほど、大学側に「この学生は適切な選択をしている」と感じさせられます。

3.課外活動や実績が豊富な人

課外活動や実績が豊富な人は、総合型選抜で高く評価されるでしょう。これまでの活動を通して得た経験や成果は、受験生の個性や努力を具体的に示す材料となります。

特に、長期的に取り組んだ活動やリーダーシップを発揮した経験は、総合型選抜において強い武器です。

部活動でのキャプテン経験、ボランティア活動でのプロジェクト企画など、主体性や責任感を示す実績が評価対象になります。

さらに、課外活動を通して培ったスキルや価値観を、大学での学びや将来の目標と結びつけられる人は、説得力を持たせやすいです。

この点を明確に伝えられると、大学側に「多面的な能力を持つ学生」として魅力をアピールできます。

4.論理的思考力と表現力がある人

論理的思考力と表現力がある人は、総合型選抜で高い評価を得やすいです。これらの能力は、小論文や面接といった選抜プロセスで特に重要視されます。

論理的思考力は、物事を整理して考え、自分の意見を的確に述べる力のこと。

小論文では、課題に対する結論を導くために、根拠を明確に示しながら文章を構成する必要があります。

一貫性のある論理展開ができれば、大学側に知的な印象を与えることが可能です。

表現力は、自分の考えを分かりやすく伝える力のことを指します。面接では、相手の質問意図を正確に捉え、自分の言葉で具体的に答える能力が必要です。

特に、内容だけでなく話し方や態度も評価されるため、相手に伝わる話し方を意識するとよいでしょう。

5.明確な将来ビジョンをもっている人

明確な将来ビジョンをもっている人も、総合型選抜で高い評価を得られるでしょう。大学側は、学生が何を目指し、そのためにどのように学びたいかを重視します。

将来ビジョンを明確にもつ受験生は、志望理由書や面接で自分の目標を具体的に説明できます。単なる夢や希望ではなく、実現可能なプランや道筋を語ることが重要です。

その目標が大学での学びとどのように関連しているかを示すことで、説得力が増します。

また、自分の興味や関心を深掘りし、それが社会や他者にどのような貢献をもたらすかを考えられる人は評価されやすいです。

たとえば、具体的な職業や研究テーマを挙げたり、実際に取り組んだ経験を基に目標を語れたりすると、大学側に強い印象を残せます。

総合型選抜で落ちてしまう人の特徴4個

逆に、総合型選抜で落ちてしまう人の特徴にも、共通点があります。ここでは、下記4つの特徴を解説しますので、当てはまらないよう今後注意しましょう。

- 大学のアドミッション・ポリシーの理解が不十分

- 大学入学の目的が曖昧

- 面接の練習が不十分

- 志望大学のリサーチ不足

それぞれ詳しく解説します。

1.大学のアドミッション・ポリシーの理解が不十分

大学のアドミッション・ポリシーの理解が不十分な人は、総合型選抜で不合格となる可能性が高くなります。

大学が求める学生像や教育方針の理解を欠いたままでは適切な準備が困難です。

たとえば、志望理由書や面接で大学が重視する価値観や学問分野に触れない場合、熱意や適性が伝わりにくくなります。

また、自分の経験や目標を大学のポリシーと関連付けて説明できないと、説得力が不足し、評価が下がるかもしれません。

さらに、ポリシーを理解していないと、志望理由が曖昧になり、受験の軸がぶれることが多いです。

その結果、大学側に「自校で学ぶ適切な理由がない」と判断されることが増えます。事前にポリシーを読み込み、自分の言葉で解釈して準備することが重要です。

2.大学入学の目的が曖昧

大学入学の目的が曖昧な人も、総合型選抜で評価を得るのが難しいでしょう。

総合型選抜では、受験生が大学で何を学び、どのように活躍したいかを具体的に示すことが求められます。

目的が不明確な場合、志望理由書や面接で説得力が欠け、大学側に熱意や適性が伝わりません。

たとえば、「大学に進学したい」という漠然とした動機だけでは、他の受験生との差別化が不可能です。その結果、評価が低くなる可能性があります。

さらに、目的が曖昧だと、志望する学部や専攻との関連性を示すのも難しくなります。

大学側は、具体的な目標や計画を持つ受験生を高く評価するため、入学後のビジョンをしっかりと持つことが重要です。

自分の興味や関心を掘り下げ、大学で学ぶ理由を具体的に言語化する努力をしましょう。

3.面接の練習が不十分

面接の練習が不十分な人は、総合型選抜での評価が低くなりがちです。

面接は大学側が受験生の人間性や熱意を直接確認する重要な場であり、準備不足は大きなリスクとなります。

練習不足の人は、質問に対して的確に答えられず、曖昧な返答や沈黙が多くなりがちです。

自分の経験や志望理由を整理せずに臨むと、論理的で一貫性のある回答ができません。その結果、大学側に自信や熱意が伝わらないことがあります。

また、話し方や態度も評価の対象です。練習が足りないと、声が小さかったり視線が定まらなかったりして、印象が悪くなります。

本番で自分の魅力を最大限に伝えるためには、模擬面接や自己分析を通じて事前準備を徹底することが不可欠です。

4.志望大学のリサーチ不足

受験する大学や学部のリサーチが不十分な人は、総合型選抜で評価されにくいです。

大学側は、受験生がその大学で学ぶ強い意志や適性を示せることを求めていますが、リサーチ不足ではこれを十分に伝えられません。

たとえば、志望する学部の特色やカリキュラムについて具体的に理解していないと、志望理由書や面接で説得力が欠ける発言になりがちです。

また、大学の教育方針や活動内容を知らないまま受験に臨むと、大学との相性が不明確なまま話を進めてしまうことになります。

リサーチ不足は、面接の質問に答えられなかったり、内容の薄いアピールになったりする原因にもなります。

受験前には公式サイトやパンフレット、オープンキャンパスなどを活用し、情報を十分に収集することが重要です。

総合型選抜の流れ

総合型選抜で受かるためには、流れを理解し、しっかりと準備を進めることが重要です。

以下では、「募集要領配布開始〜出願」、「選考」、「合格発表」の各段階で必要な取り組みを詳しく解説します。

募集要領配布開始〜出願

総合型選抜の第一歩は、募集要領の確認から始まります。

文部科学省の規定により、総合型選抜の出願期間は9月1日から開始されますが、それまでに十分な準備を整えておくことが重要です。

募集要領には、選抜方法や必要書類、スケジュールが記載されており、これを読み込むことで受験準備の全体像を把握できます。

志望校を選ぶ際には、大学のアドミッション・ポリシーやカリキュラム内容を詳しく調べることが必要です。これにより、自分の目標や適性に合った大学を見極められます。

また、選抜方法によって必要となる対策も異なるため、早い段階で具体的な計画を立てることが重要です。

志望理由書や活動報告書の作成は、夏休み中に始めるべき重要な準備の一つ。自分の経験や目標を具体的に示し、大学で何を学びたいのかについて説得力をもって伝えましょう。

漠然とした内容では評価されにくいため、過去のエピソードや学びへの意欲を明確に表現することが必要です。

オープンキャンパスやオンライン説明会への参加も、この時期におすすめされる活動です。

直接的な質問や相談を通して大学について深く理解することで、志望理由書の内容を強化できます。

なお、出願直前になると、準備不足が焦りにつながる場合があります。そのため、締め切りを意識しながら、早めに書類の見直しや修正を行う習慣をつけましょう。

提出書類はミスがないように確認し、コピーを取って保管することも大切です。

このように、募集要領の確認から出願までの期間は、総合型選抜の成否を左右する重要な準備期間です。計画的かつ早めの行動が、合格に向けた基盤を築く鍵となります。

選考

総合型選抜の選考は、大学ごとに異なる形式が採用されます。主に書類審査、小論文、面接が一般的な選考内容です。

他には、プレゼンテーションやグループディスカッションを取り入れる大学もあります。それぞれの対策を徹底することで、選考突破の可能性が高まるでしょう。

まず、書類審査では、志望理由書や活動報告書が重要な役割を果たします。これらの書類は、受験生の学びへの意欲や経験を大学に伝える手段です。

単なる事実の羅列ではなく、エピソードを交えながら、自分の考えや将来のビジョンを具体的に示すことが求められます。

小論文試験では、受験生の論理的思考力や表現力が評価されます。

過去の出題傾向を調べ、テーマに対する考察を深めることで、自分の意見を明確に述べられる練習を積むことが必要です。

文章構成や時間配分にも注意し、練習問題に取り組むことで実践力を高めておきましょう。

面接は、受験生が直接自分をアピールできる機会です。質問に対する答えを簡潔にまとめ、自分の強みや大学での目標を明確に伝えることが求められます。

視線や姿勢、表情といった非言語的な要素も印象に影響するため、細部にも注意を払いましょう。

一部の大学では、グループディスカッションやプレゼンテーションが実施されます。これらの選考では、他者との協調性やリーダーシップ、発言の説得力が評価対象となることが多いです。

事前に関連するテーマを調べ、自分の意見を明確に持つことが対策となります。

選考段階は、受験生の個性や適性を多角的に評価する場です。それぞれの試験形式に応じた対策を講じることで、合格への道が開かれます。

合格発表

総合型選抜の合格発表は、文部科学省の規定により原則として11月1日以降に行われます。このタイミングでの合格は、早期に進路が確定することが大きなメリットです。

一方で、学力検査を含む総合型選抜の場合、試験が2月1日から3月25日の間で実施されるため、合格発表も遅くなります。

この場合、他の選抜方式と重なる可能性があり、複数の選択肢を比較して進路を決める場面が出てくるでしょう。

合格発表は大学のウェブサイトや郵送で通知されることが多いです。発表日時を事前に確認し、万が一に備えて複数の手段で確認することが推奨されます。

また、合格者には入学手続きに関する案内も送られるため、内容を丁寧に確認し、期日を守ることが重要です。

一方で、不合格となった場合の対応も必要不可欠。総合型選抜は特殊な形式のため、他の選抜方式に挑戦する余地が残されています。

不合格通知を受け取った場合でも、次の選択肢に向けて冷静に計画を立てることが大切です。

また、合格発表の結果によっては、進学先や志望先の変更を考える必要が出てくる場合もあります。

複数の合格を得た場合は、それぞれの大学の特徴や将来の進路をよく比較検討し、自分に最適な選択をすることが求められます。焦らず慎重に判断することが重要です。

総合型選抜対策はいつからするべき?学年別やるべきこと

総合型選抜は、準備が早ければ早いほど有利です。理想的には、高校2年生の夏休みが良いでしょう。比較的自由度の高い高校2年生の夏休みには、効果的な準備を行えます。

ここでは、高校1年生から時系列に総合型選抜対策としてやるべきことを解説します。自分の現在地からゴールまで見通しを持って準備を進めましょう。

高校1年生

先ほど高校2年生の夏休みが理想と説明しましたが、準備は早いに越したことがありません。

高校1年生から計画的に準備を進めることで、選考で求められる要素を無理なく磨けます。

まず、目指す大学や学部を決めることから始めましょう。具体的な目標が明確になることで、必要なスキルや経験を逆算して計算できます。

次に、大学や学部が掲げるアドミッション・ポリシーを調べることが大切です。

選抜基準や求められる人物像を理解することで、自分に足りない部分が見えてきます。この時点で、自己分析も進めておくと良いでしょう。

日々の授業やテストに真剣に取り組むことも欠かせません。総合型選抜では内申点が評価対象となる場合があるため、高い成績を維持することが大切です。

また、興味のある分野で優れた成果を残すことが、後のアピールポイントにつながります。

高校2年生

高校2年生からの総合型選抜対策は、より具体的な準備が必要です。志望大学や学部の選考基準を再確認し、それに基づいた行動計画を進めましょう。

日常の学習を充実させることは引き続き大切です。特に、苦手科目を克服し、得意分野で更なる成果を目指すことが求められます。

総合型選抜では学業成績だけでなく、専門性や独自性が評価されるため、自分の強みを深掘りする姿勢が必要です。

夏休みには、課外活動への参加も推奨されます。部活動やボランティア活動、地域のプロジェクトなど、自分の個性を活かせる場で経験を積みましょう。

これらの活動は、志望理由書や面接で語るエピソードとして活用できます。

さらに、模擬面接や小論文の練習を開始することがおすすめ。早い段階から選考形式に慣れることで、実際の試験時に自信を持って臨むことができるようになります。

この準備期間を活かし、具体的かつ実践的な対策を進めていきましょう。

高校3年生

高校3年生は総合型選抜の準備を本格化させる時期です。まず、志望理由書や自己アピール文の完成を目指しましょう。

これまで積み上げた実績や経験を基に、具体的かつ説得力のある文章を作成する必要があります。何度も推敲を重ね、第三者の意見を取り入れて完成度を高めてください。

次に、面接対策を重点的に進めることが重要です。模擬面接を繰り返し行い、質問に対する的確な回答や表現力を磨きましょう。

特に、志望理由や将来のビジョンを明確に伝える練習が欠かせません。

さらに、出願に必要な書類を漏れなく準備することも大切です。期限を確認し、必要な情報や証明書を早めに揃えましょう。

高校3年生の取り組みが結果を左右するため、効率よく準備を進めていくことが成功への鍵となります。

出願後

出願後は、選考に向けた実践的な準備が最優先です。面接や小論文試験が課される場合、これらに焦点を当てた対策を強化しましょう。

面接では、自分の志望理由や将来のビジョンを具体的に伝える練習を重ね、表現力や説得力を高めることが求められます。

模擬面接を繰り返し行い、回答内容だけでなく姿勢や声のトーンなどにも注意を払いましょう。

小論文試験がある場合は、過去問や予想問題に取り組み、短時間で論理的な文章を構成する力を養います。

選考テーマが幅広い可能性があるため、時事問題や志望分野に関連する知識を整理し、自分の意見を述べられる準備が必要です。

また、選考日程や会場の確認も行い、当日に備えて移動や必要書類の準備を早めに進めることも忘れずに行いましょう。

関連コラム:勉強の仕方がわからない高校生必見!基本の勉強法&科目別勉強法まとめ

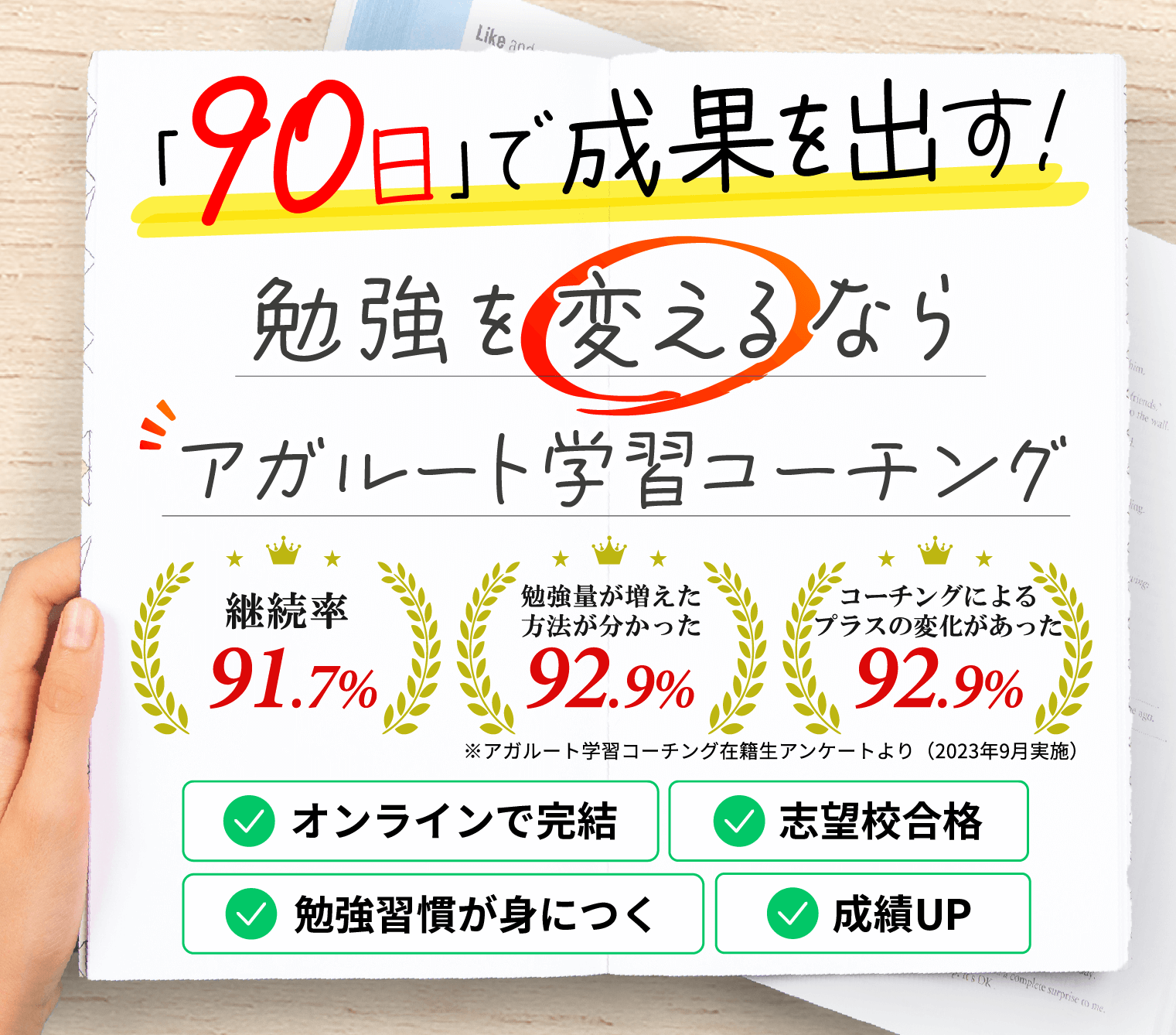

総合型選抜の対策はアガルート学習コーチングにお任せ

今回は総合型選抜に受かる人の特徴や対策について解説しました。

総合型選抜は、準備が早ければ早いほど合格する確率を高められます。

早い時期から将来のビジョンを持ち、豊富な活動を経験しておくことで、総合型選抜を有利に進めることが可能です。

とはいえ、1人で総合型選抜の対策を行うことは簡単ではありません。さらに、塾によっては総合型選抜対策を実施していない可能性もあります。

そこでおすすめなのが、アガルート学習コーチング。

アガルート学習コーチングは総合型選抜と相性が良く、効果的な対策を進められます。一人ひとりの特性や志望校に合わせた対策を提案し、志望校合格を目指せます。

総合型選抜が気になる方は、ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか?

この記事の著者 土井 龍弥

2年間の教員経験を経て学習塾を開業。

小学生から高校生までの指導・学習相談を担当する。

現在は、これまでの経験を活かして教育・子育てに関する記事の監修・執筆を行う。