【高校受験の直前期にやるべきでないこと3選&やるべきこと3選!集中力を上げる方法も紹介

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

今まで勉強してきた分、自信を持っている方もいれば、自信がなく焦っている方もいるでしょう。どちらにせよ、この直前期にどう過ごすかで、受験当日に自信満々で臨めるのか、それとも逆に自信喪失してしまうのかが変わります。

このコラムでは、高校受験直前にやるべきこととやってはいけないことをご紹介します。また、保護者の注意点についても解説していますので、ぜひご参考にしてください。

こんなお悩みありませんか?

「勉強はしているのになぜか成績が上がらない…」

「自分に合った勉強方法が見つからない…」

「どこが分からないのか、が分からない…」

「塾に行っている時間しか勉強しない…」

「塾では自分に合った勉強法を教えてくれない…」

「塾に行っているのに最近成績が下がってきた…」

アガルート学習コーチングなら、そのような勉強のお悩みを解決できます!

あなた専属のコーチがオンラインでマンツーマン指導

「毎日」学習の進捗状況を確認

定期的な学習計画の見直し・課題作成

アガルート学習コーチングは1人1人に合った勉強法・学習習慣を確立させ、内申点アップ、志望校合格など目標達成へ導きます。

「集団塾や個別指導に通っても、成績が伸びない」

「自分に合う勉強法を知りたい」

「自分のペースで勉強したい」

などという方に、特におすすめのサービスです。

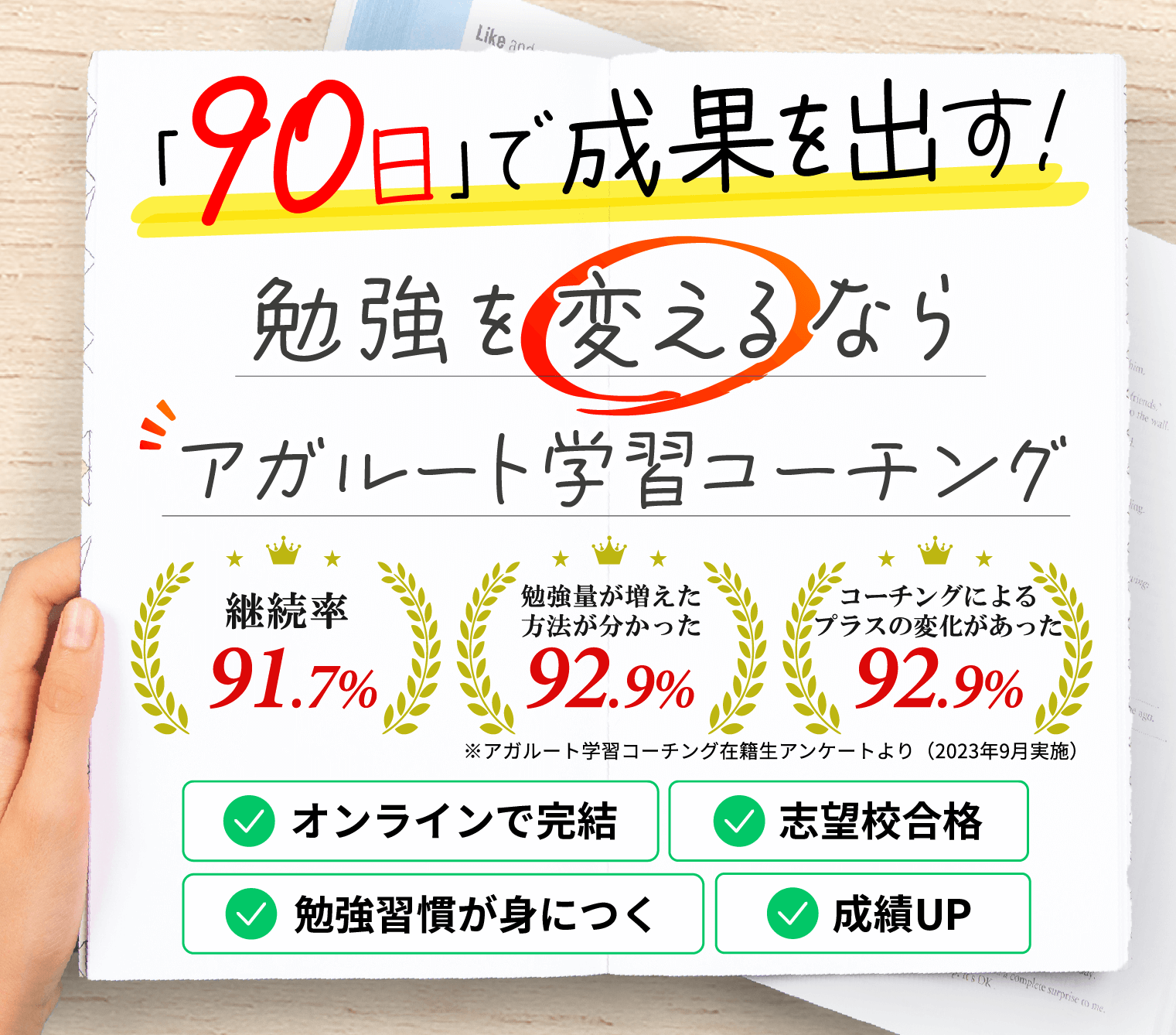

「90日間」で成果が出せる!

アガルート学習コーチングの継続率は91.7%!第1志望群の合格率87.5%!

受講生の9割以上が「勉強量が増えた」「勉強方法が分かった」など、コーチングによるプラスの変化があったとアンケートに答えています。「90日間」で成果を出せるのには理由があります。

なお、アガルート学習コーチングでは、入会金、管理費、教材費、講習代などの費用は一切不要。毎月末に翌月以降の実施を判断することができるので、お気軽にお申込みいただくことができます。

目次

高校受験直前にやってはいけない・やるべきでない勉強

受験直前期にやってはいけない勉強は下記の3つです。

- まとめノートの作成

- 身の丈以上の問題に挑戦

- 新しい問題集・参考書に挑戦

1つずつ詳しく解説します。

1.まとめノートの作成

まとめノートを作成するには時間が多く必要なため、時間があまりない直前期には適していません。

まとめノートは、教科書や参考書に載っている情報をまとめるインプットの役割があります。

また、ノートをまとめて満足してしまうことが多く、アウトプットの時間を取らなくなってしまいます。

知識を定着させるためには、アウトプットの時間を増やすことが重要です。問題を解きながら、重要な知識をおさらいしましょう。

2.身の丈以上の問題に挑戦

受験直前になると、難しい問題に挑戦する方が増えます。しかし、この時期に難しい問題に挑戦しても自信を失うだけになることがほとんどです。

また、難しいがゆえに解答を見たり先生に質問したりして解決することが多いですが、それだけでは受験本番で力を発揮できないでしょう。

難しい問題に挑戦するくらいなら、基本を着実に復習することのほうが効果的です。

3.新しい問題集・参考書に挑戦

直前期になり焦って新しい問題集や参考書に挑戦することはおすすめできません。この時期に新しい問題集や参考書に取り掛かっても、間に合わないことがほとんどです。また、それを復習する時間もありません。

今まで使ってきた問題集や参考書では、自分が解けなかった問題や苦手な問題が明確になります。今までの自分を信じ、新しい問題集・参考書には手を付けないようにしましょう。

高校受験直前にやるべき勉強

受験直前期にやるべき勉強は下記の3つです。

- 基礎問題の確認

- 英語・数学を優先的に

- 過去問を解く

1.基礎問題の確認

受験で合否を分けるのは、基礎問題です。この基礎問題を確実に取れるようになることで、合格率を高められます。

本番は多くの方が緊張してしまい、うっかりミスが増えます。このうっかりミスを少なくするためにも、基礎問題を多く解き自信を持つことが大切です。

受験直前期は基礎問題を確認しましょう。基礎問題で間違えた部分が解けるようになるまで何度も復習をしてください。

この際、一問一答だけでは十分に力を養えません。実際の問題を解くことで力をつけましょう。

2.英語・数学を優先的に

英語と数学は積み上げの教科と言われています。直前だけの対策でどうにかできるものではありません。

英単語や計算力は日頃の努力によるものです。英語と数学は毎日優先して勉強しましょう。

逆に、理科や社会といった暗記科目は直前の詰め込みでも点数が上がりやすいです。そのため、直前期には暗記を優先して勉強する方が多いでしょう。

しかし、英語や数学は勉強の間隔を空けるとどんどん点数は下がります。解けた問題が解けなくなる事態になる前に、英語と数学は毎日勉強することがおすすめです。

3.過去問を解く

受験直前期に過去問を解くことは必須です。過去問を解くことで、志望校や地域の出題傾向を把握できます。

また、時間を計りながら過去問に挑戦することがおすすめです。本番同様の時間感覚を身につけることで、本番の焦りは減少します。

解いた後は、すぐに採点をしましょう。間違えた問題を見直し、自分の弱点を把握します。そして、解けるようになるまで何度も復習することが大切です。間違えた問題は放置せず、解答をしっかり読み、分からなければ学校や塾の先生に聞きましょう。

【勉強以外】直前期にやるべきこと・やってはいけないこと

次は勉強以外で直前期にやるべきこと・やってはいけないことは以下のとおりです。

| やるべきこと | やってはいけないこと |

| ・体調管理 ・生活リズムを整える ・入試当日の準備 | ・夜ふかし ・スマホやゲームでダラダラ ・いつもやらない特別なこと |

直前期にやるべきことから解説していきます。

直前期にやるべきこと

直前期にやるべきことは下記の3つです。

- 体調管理

- 生活リズムを整える

- 入試当日の準備

1.体調管理

受験直前期は特に体調管理をしっかり行いましょう。

特にこの時期は、風邪やインフルエンザが流行っています。体調が悪いと、万全の試験に集中できません。また、場合によっては試験を受けることすらできなくなってしまいます。

体調1つでこれまでの努力を水の泡にしてしまわないよう、体調を整えてください。体調管理は「睡眠」「食事」「手洗いうがい」に気をつけましょう。

また、体調管理は受験生だけではなく、家族全員で意識してください。感染症対策のため、家族の誰か1人でも病気になると生徒が元気でも受験できない場合があります。上記の3つを意識して、家族全員で体調管理をしましょう。

2.生活リズムを整える

受験直前期になると、焦りが増し、夜遅くまで勉強する方は多いです。しかし、夜遅くまで勉強してしまうと睡眠不足になります。

睡眠不足は記憶力・集中力を著しく低下させます。早寝早起きを意識して生活リズムを整えましょう。

また、入試は朝から昼にかけて行われることがほとんどです。朝勉強する型を作っていないと、入試当日頭がまわらないかもしれません。夜遅くまで起きている子は、少しずつでいいので朝型になりましょう。

3.入試当日の準備

受験直前期までに入試当日の準備をしましょう。入試前日に「あれがない」「買いに行かないと」と焦ると安心して眠れません。入試当日に必要だと思う持ち物は前もって準備することがおすすめです。

また、入試会場が分かり次第、行き方も知っておきましょう。場合によっては、電車を乗り継ぐ必要があったり、見知らぬ土地に行くことになったりすることがあります。会場への行き方が全くわからない場合は、事前に一度行ってみるのもおすすめです。場所がわかることで、入試当日のことをイメージしやすくなります。

関連コラム:【高校受験】試験当日の持ち物・服装は?前日・当日の注意点も解説

直前期にやってはいけないこと

直前期にやってはいけないことは下記の3つです。

- 夜ふかし

- スマホやゲームでダラダラ

- いつもやらない特別なこと

1.夜ふかし

先述したように、夜ふかしは厳禁です。夜ふかしは睡眠不足になるだけでなく、ネガティブな気持ちを誘発します。早寝早起きを心がけましょう。

2.スマホやゲームをダラダラ

スマホやゲームは依存性が高いため、一度手を出すとなかなか勉強に戻れません。また、そのせいで夜ふかしすることになれば、悪いことしかありません。

どうしてもスマホやゲームをしたい方は時間を決めて行いましょう。

3.いつもやらない特別なこと

受験前になると、いつもやらない特別なことをしがちです。習慣化していないことをしてしまうと、受験に対してより特別感を持ってしまいます。

受験で緊張してしまうのは、特別感を持ってしまうからです。少しでも緊張感を和らげるためにも、普段どおり過ごすことを心がけましょう。

高校受験の直前期に集中力を上げる3つの方法

高校受験の直前期に集中力を上げる3つの方法は以下のとおりです。

- 勉強の区切りを明確にする

- 誘惑を徹底的に排除する

- 過度な休憩とリフレッシュを取り入れる

集中力を高めたい人はしっかり確認していきましょう。

勉強の「区切り」を明確にする

勉強の効率と集中力を高めるには、「区切り」を明確にすることが不可欠です。

終わりが見えない学習は集中力の低下を招きがちですが、意図的に区切りを設定することで、メリハリのある学習習慣を築けます。

具体的には、以下の方法が効果的です。

- 時間を決めて勉強する

- 特定の学習内容やタスクの完了を区切りとする

- 場所を変えて気分転換を図る

- 適度に休憩をはさむ

これらの区切りを意識的に設けることで、集中力の持続、達成感の向上、そして情報の整理が促されます。

さらに、学習記録の「見える化」もモチベーション維持に役立ちます。

自分に合った区切り方を見つけ、実践することで、学習効果を飛躍的に向上させることができるでしょう。

誘惑を徹底的に排除する

仕事の効率を最大限に高めるには、身の回りにある誘惑を徹底的に排除しましょう。

具体的には、まずデジタル機器から距離を置きましょう。

スマホは電源を切るか、機内モードに設定して別の部屋に置くのが効果的です。

次に、物理的な環境も整えましょう。

勉強スペースは、学習に必要なもの以外は置かないように整理整頓します。

漫画や雑誌、ゲームなどは視界に入らない場所に収納し、手の届く範囲に置かないことが重要です。

また、ついつい手が伸びてしまうお菓子や飲み物も、最小限に留め、だらだらと摂取しないよう意識すると良いでしょう。

上記のように誘惑を計画的に排除することで、勉強に集中できる環境を作り出せます。

適度な休憩とリフレッシュを取り入れる

集中して勉強した後は、適度な休憩とリフレッシュも取りましょう。

集中力は無限に続くものではなく、適切なタイミングで休息を取ることで、脳の疲労を回復させ、パフォーマンスを維持・向上できます。

具体的には、ポモドーロ・テクニックのように25分集中し5分休憩するといった方法があります。

休憩中は、スマートフォンを触るのではなく、軽いストレッチをしたり、窓から外を眺めたりして、心身を休ませるようにしてください。

少し歩いてみるのも良いリフレッシュになります。

また、長時間の作業の合間には、より長めの休憩を挟むと良いでしょう。

例えば、90分から120分ごとに15分から30分の休憩を入れるのも効果的です。

意識的に休憩を取り入れ、リフレッシュすることで、集中力が持続し、結果として全体の効率も高まるでしょう。

【高校受験直前】保護者の注意点

受験前になると、多くの保護者は子どもに最善のサポートをしてあげたいと考えるでしょう。

しかし、どのようなサポートをスべきか迷う保護者も多いかもしれません。

保護者の方は子どもの身体面、精神面の2つをサポートしましょう。

身体面は、栄養たっぷりの食事を用意してサポートすることがおすすめです。食事は勉強のエネルギー源ですので、朝食から栄養のある、消化に良い食べ物を用意しましょう。

また、規則正しい生活リズムを維持させることも大切です。規則正しい生活リズムは勉強の集中力を高めてくれます。家族も夜遅くまで騒いで睡眠の邪魔をしないよう配慮しましょう。

身体面だけでなく精神面のサポートも大切です。受験期はストレスが溜まります。時折外に連れ出し、気分転換させることも良いでしょう。

ただ、先述したようにあまりにも特別感を出すのは禁物です。かえって緊張を増長させてしまいます。普段と変わらない接し方を心がけましょう。

まとめ

高校受験直前期は焦ってしまい、あれこれ手を出してしまいがちですが、それはかえって逆効果です。

この時期は、今までの自分を信じ、残りの時間を今まで通り過ごすことの方が自信を持って入試当日に挑めます。特別なことはせず、普段通り残りの時間を過ごしてください。

不安なことも多いと思いますが、これまで頑張った時間は必ずあなたの力になります。最後まで精一杯頑張り、悔いのないよう頑張ってください。

こんなお悩みありませんか?

「勉強はしているのになぜか成績が上がらない…」

「自分に合った勉強方法が見つからない…」

「どこが分からないのか、が分からない…」

「塾に行っている時間しか勉強しない…」

「塾では自分に合った勉強法を教えてくれない…」

「塾に行っているのに最近成績が下がってきた…」

アガルート学習コーチングなら、そのような勉強のお悩みを解決できます!

あなた専属のコーチがオンラインでマンツーマン指導

「毎日」学習の進捗状況を確認

定期的な学習計画の見直し・課題作成

アガルート学習コーチングは1人1人に合った勉強法・学習習慣を確立させ、内申点アップ、志望校合格など目標達成へ導きます。

「集団塾や個別指導に通っても、成績が伸びない」

「自分に合う勉強法を知りたい」

「自分のペースで勉強したい」

などという方に、特におすすめのサービスです。

「90日間」で成果が出せる!

アガルート学習コーチングの継続率は91.7%!第1志望群の合格率87.5%!

受講生の9割以上が「勉強量が増えた」「勉強方法が分かった」など、コーチングによるプラスの変化があったとアンケートに答えています。「90日間」で成果を出せるのには理由があります。

なお、アガルート学習コーチングでは、入会金、管理費、教材費、講習代などの費用は一切不要。毎月末に翌月以降の実施を判断することができるので、お気軽にお申込みいただくことができます。

この記事の著者 土井 龍弥

2年間の教員経験を経て学習塾を開業。

小学生から高校生までの指導・学習相談を担当する。

現在は、これまでの経験を活かして教育・子育てに関する記事の監修・執筆を行う。