【大学受験】数学の参考書・問題集おすすめ18選!わかりやすいのは?レベル別に紹介

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

「大学受験対策に、自分に合った数学の参考書を選びたい」

「数学の参考書を買いたいけど、どれを買ったらいいのかわからない…」

書店やネットでは数学の参考書がたくさん売っているため、どれを買うべきかわからなくなってしまいますよね。

そのような方のために、この記事では数学の参考書・問題集の選び方と、目的別におすすめの教材を紹介しています。

現在の学力や志望校によって、最適な選択は異なります。

この記事を参考にして自分に合った参考書を選び、合格へ近づきましょう。

目次

【大学受験】数学の参考書・問題集の選び方

大学受験対策の教材には、大きく分けて次のようなタイプがあります。

| 参考書・問題集のタイプ | 特徴 |

| 網羅型参考書 | 基礎問題を一通り解けるレベルを目指せる数学の基礎固めを一から始めたい人におすすめ |

| 基礎レベル問題集 | 基礎レベルの問題演習ができる基本的な問題をしっかり正答したい人におすすめ |

| 入試対策問題集 | 基礎より高いレベルの問題がそろっている難関大志望者、基礎固めが一通り終わった人におすすめ |

| 大学別対策問題集 | 大学ごとに合わせたレベルの問題や、大学の過去問を掲載している入試前の総仕上げや、数学が得意な人の力試しにおすすめ |

| 分野別問題集 | 単元ごとの問題集分野別に強化したい人、志望校で出題される分野が決まっている人におすすめ |

参考書が自分のレベルや志望校に合っていないと、成績は思うように伸びません。

大学受験対策に使う数学の参考書・問題集を選ぶうえで、注意したいポイントを3点解説します。

- 最初からレベルの高い参考書・問題集を選ばない

- 解説が充実した参考書・問題集を選ぶ

- 参考書は一冊ずつ完璧にする

効率よく成績アップを目指すためにも、ポイントを満たした教材を探しましょう。

最初からハイレベルの参考書・問題集を選ばない

「早く志望校の入試レベルまで解けるようになりたい」と思うあまり、最初からハイレベルの参考書に挑戦したい方もいるでしょう。

しかし基礎固めをおろそかにして応用問題に挑戦しても、解けるようにはなりません。

まずは基礎~標準レベルから始め、基礎固めが一通り済んだらハイレベルに進みましょう。

自分のレベルと教材の難易度が合っているか知りたい場合、教材を一通り読んでみましょう。

ざっと読んでわからない部分が多い場合、今のレベルから始めるには難しすぎる可能性があります。

解説が充実した参考書・問題集を選ぶ

参考書・問題集を選ぶ際は解説のボリュームも必ず確認しましょう。

数学は解答を求めるまでの考え方が大切です。

問題の質が高くても、解説が不足していると理解が不十分なまま次の問題に進んでしまいます。

解説が丁寧でわかりやすい教材を使えば、独学でも必要な考え方を身につけられます。

一冊ずつ完璧にする

どの教材も魅力的に見えるあまり、複数の参考書や問題集を買いたくなってしまう人も多いはず。

しかし教材を中途半端にこなしても、ムラができてしまい成績は伸びません。

参考書・問題集を買ったら、まずは一冊ずつ完璧にしましょう。

一冊を完璧に理解した時、実力がつくだけでなく自信にも繋がります。

わかりやすい数学参考書・問題集おすすめ3選

「とにかくわかりやすい参考書がほしい」

「大学入試対策の前に、まず授業の復習から始めたい」

という人におすすめの、わかりやすい数学参考書・問題集を3冊紹介します。

- 高校数学(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/A/B/C)をひとつひとつわかりやすく。

- やさしい高校数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)

- 高校これでわかる 数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)

どれも解説が充実しているため、授業でわからなかった点も解決できるでしょう。

高校数学(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/A/B/C)をひとつひとつわかりやすく。

「ひとつひとつわかりやすく」シリーズでは難しい言葉を避け、なるべく易しい言葉で説明しています。

数学に苦手意識が強く、基本中の基本から復習したい人に適した参考書です。

イラストや図を使って言葉の定義から教えてくれるため、授業についていけなくなってしまった人にもわかりやすい工夫がされています。

左のページに解説、右のページに書き込み式の練習問題があり、1回分が2ページで勉強できます。

ほかの参考書や問題集が解けずに挫折した人にもおすすめの参考書です。

入試レベルよりも簡単で問題数がやや少ないため、この参考書をマスターしたら基礎~標準レベルの問題集でレベルアップを目指しましょう。

やさしい高校数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)

「やさしい高校数学」は、定期テスト、共通テストレベルの問題に対して、公式や解き方を丁寧に解説している参考書です。

会話形式で先生が解説しているため、堅苦しい文章が苦手な人でも無理なく読み進められます。

なんとなく教科書の内容はわかっているつもりでも、問題演習でつまずいてしまう人はこちらの参考書を使うといいでしょう。

知識だけでなく具体的な解き方を掘り下げているため、解説をしっかり読んで練習すれば自力で問題を解けるようになります。

初めから解くほか、例題を正答できなかった単元に絞って進めると効率よく学習できます。

高校これでわかる 数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)

「高校これでわかる数学」は教科書レベルの内容を詳しく、丁寧に解説している参考書です。

カラーで図解、イラストも豊富に載っており、数学に対する苦手意識が強い人でも読みやすい構成になっています。

授業の復習から定期テストレベルまで学べる、使いやすい一冊です。

解説、例題のほか章末に定期テスト予想問題が付いているため、基本レベルの問題演習まで一冊で対応できます。

「高校これでわかる 数学」シリーズには問題集もあるため、演習量を増やしたければそちらと併用してもいいでしょう。

基礎固めにおすすめの数学参考書・問題集3選

基礎レベルの問題を正答できるようになるために、おすすめの参考書・問題集を3冊紹介します。

- チャート式基礎と演習数学(Ⅰ+A/Ⅱ+B/Ⅲ/C)

- 数学Ⅰ・A 基礎問題精講(I・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)

- 大学入学共通テスト 数学(I・A/Ⅱ・B・C/Ⅲ)の点数が面白いほどとれる本

共通テストレベルの入試問題であれば、これらの参考書で十分カバーできます。

チャート式基礎と演習数学(Ⅰ+A/Ⅱ+B/Ⅲ/C)

「チャート式基礎と演習数学」は、網羅型参考書の中でも有名な「チャート式」シリーズのうち、基礎レベルのシリーズです。

冊子の色から「白チャート」とも言われている参考書です。

問題数も豊富なため、理解から問題演習までこの一冊でカバーできます。

初めから読み進めるほか、辞書のようにわからない単元だけ調べる使い方にも適しています。

一部の例題について講師が解説動画を配信しているため、解説だけではわからない場合にサポートとして使いましょう。

数学(I・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)基礎問題精講

「数学(I・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)基礎問題精講」は旺文社「数学問題精講シリーズ」の一冊で、基礎固めとして定番の参考書です。

例題→精講(その単元のエッセンスとなる考え方)→例題の解答→ポイント→演習問題の順番に並んでおり、問題数も豊富です。

授業の復習から、基本レベルの理解・問題演習まで対応しています。

難関大学を志望している場合、この参考書で基礎固めをしてからよりレベルの高いテキストを使うとスムーズに理解できるでしょう。

基礎問題精講と同シリーズの『標準問題精講』は標準~難関レベルに対応しており、『基礎問題精講』を解いたあとのステップアップに適しています。

大学入学共通テスト 数学(I・A/Ⅱ・B・C/Ⅲ)の点数が面白いほどとれる本

「大学入学共通テスト 数学(I・A/Ⅱ・B・C/Ⅲ)の点数が面白いほどとれる本」は、日頃の学習から大学入学共通テストレベルの入試対策に対応している参考書です。

実際に共通テストの入試問題を使って、各単元の考え方と解法を解説しています。

ただ問題を解くだけでなく、シビアな試験時間内に正答することを目標にしているため、日頃から入試本番を想定した勉強ができます。

共通テストで高得点を取りたい人、志望校の問題が共通テストレベルの人は、教科書とこの参考書の2冊を中心に勉強すれば十分でしょう。

理系の大学受験対策におすすめの数学問題集・参考書3選

理系の大学受験対策におすすめの数学問題集・参考書を3冊まとめました。

- 理系数学 入試の核心 標準編

- やさしい理系数学

- 数学(Ⅰ+A+Ⅱ+B+ベクトル/Ⅲ+C) 上級問題精講

全体的に難易度が高いため、自分の学力と合っているか確認してからとりかかる必要があります。

挫折しないためにも、まずは基礎固めをしっかり終えてから挑戦しましょう。

理系数学 入試の核心 標準編

「理系数学 入試の核心 標準編」は、理系数学の全単元を150題でカバーした、コンパクトな一冊です。

実際の入試問題を使って頻出分野を総復習できます。

理系向けの問題集の中では標準的な問題が多く、地方国公立・MARCHレベルの大学を受験する人に適しています。

難しい入試用問題集で挫折してしまった人は、こちらを使ってみてもいいでしょう。

志望校のレベルによっては、この参考書を終えたら過去問演習へ進んで問題ありません。

基礎レベルから入試問題レベルまでの底上げをしてくれる問題集です。

やさしい理系数学

「やさしい理系数学」は、発想力を必要とする問題や、複数の単元が複合した問題が多く掲載されており、別解も豊富です。

基礎~標準レベルの問題が一通り解ける人におすすめの問題集です。

特に模試の応用問題や難関大学の入試問題になると解けなくなってしまう人に適しています。

「やさしい」と書いてありますが、難易度は応用レベルです。

一題あたりの情報量が多く、学習に時間がかかるため、一日あたりに取り組む時間を決めておきましょう。

「やさしい理系数学」に取り組む時は、むやみに数をこなすのではなくひとつひとつをしっかり自分のものにすることが大事です。

数学(Ⅰ+A+Ⅱ+B+ベクトル/Ⅲ+C) 上級問題精講

「数学(Ⅰ+A+Ⅱ+B+ベクトル/Ⅲ+C) 上級問題精講」は、医学部や東大・京大、早慶理系レベルの志望校を受験する人向け。

今までに紹介した「基礎問題精講」や「標準問題精講」と同じシリーズで、最難関レベルの問題集です。

問題数、解説が充実しているため比較的使いやすく、一般的な難関大学レベルから最難関レベルまでの底上げに役立ちます。

最難関レベルの数学では今まで習った内容をもとに、より高度な発想や思考を求められます。

この問題集の内容が理解できれば、入試本番の数学でしっかり得点してライバルに差を付けられるでしょう。

志望校のレベルによっては入試本番より問題集の難易度が高くなってしまうため、自分に必要か十分に検討してから取り組みましょう。

文系の大学受験対策におすすめの数学問題集・参考書3選

文系の大学受験対策におすすめの問題集・参考書を3冊紹介します。

- 文系の数学 重要事項完全習得編

- 国公立標準問題集 CanPass 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C

- 文系数学の良問プラチカ 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C

なお、解いていて「基本の理解が足りていない」と思ったら、あせらず基礎固めに戻って復習しましょう。

文系の数学 重要事項完全習得編

「文系の数学 重要事項完全習得編」は、文系学部で数学を受験する人に特化した問題集です。

問題はすべて、実際の入試で出題されたものを使っています。

入試本番と同じレベルの問題を解けるため、基礎固めが終わったあとの総仕上げにピッタリです。

なお河合塾「文系の数学」シリーズには、「重要事項完全習得編」より難易度の高い「実戦力向上編」もあります。

数学の得点力で差をつけたい人や、難関大学を受験する人は「重要事項完全習得編」のあとにこちらも使うといいでしょう。

国公立標準問題集 CanPass 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C

「国公立標準問題集 CanPass 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C」は、全国の国公立大学で過去に出題された問題を集めた問題集です。

地方国公立、MARCHレベルの大学を受験する人に適しています。

難易度は3段階に分かれており、標準的な問題からややひねった応用問題が掲載されています。

目安時間も書いてあるため、本番を想定して時間を測りながら解いてみましょう。

特に国公立大学の数学は文系でも記述問題が中心となっているため、過程が合っていなければ得点にはなりません。

応用問題はただ問題を解いて解説を読むだけではなく、背景となる考え方を理解することが大切です。

文系数学の良問プラチカ 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C

「文系数学の良問プラチカ 数学Ⅰ・A・Ⅱ・B・C」は、過去に出題された入試問題の中でも、難関大学の良問を集めた問題集です。

早慶・旧帝大レベルの大学を受験する人に適しています。

「地方国公立、MARCHレベルの問題は一通り解ける」という人は、更にステップアップするためにこちらを使うといいでしょう。

東京大学や一橋大学で出題された問題も掲載されており、応用力を鍛えられます。

問題の難易度が高いため、受験する大学によってはここまでの対策は必要ありません。

志望校の過去問と難易度を比較して、必要かどうか判断しましょう。

薄い数学問題集3選!なかなか続けられない人におすすめ

分厚い参考書や問題集に取り組もうとして、途中で挫折してしまった人もいるかもしれません。

特に網羅型の参考書はボリュームがあるため、一冊を完璧にするには時間がかかります。

そのような場合、まずは続けられそうなテキストから取り組んでみましょう。

薄い数学問題集を3冊紹介します。

- カルキュール 数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ/C)

- 入試につながる 合格る 数学(I・A・Ⅱ・B/Ⅲ・C)

- 1対1対応の演習/数学(Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/A/B/C)

苦手な単元や、志望校でよく出題される分野に絞って勉強する時にも便利です。

一冊仕上げられると、達成感を得られるためモチベーションも上がります。

カルキュール 数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ/C)

「カルキュール 数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ/C)」は、計算問題に特化した問題集です。

要点、基本問題、標準問題の3つで構成されています。

問題演習を中心に勉強したい人に向いています。

解説がシンプルなため、わからないことを調べられるよう教科書や参考書と併用するといいでしょう。

どのレベルを受験するとしても、数学の試験では計算力が必須です。

大学入試では時間制限があるため、解法がわかっていても時間内に解けなければ得点には結びつきません。

数学の試験でいつも時間が足りなくなってしまう人や、よく計算ミスをしてしまう人にピッタリの問題集です。

入試につながる 合格る計算 数学(I・A・Ⅱ・B/Ⅲ・C)

「入試につながる 合格る計算 数学(I・A・Ⅱ・B/Ⅲ・C)」は、一冊で数学I・A・Ⅱ・B/Ⅲ・Cの計算問題をおさらいできる、コンパクトな1冊です。

「カルキュール 数学」シリーズよりも解説の割合が大きく、問題を解く際のアシストが充実しています。

数学の計算分野を総ざらいしたい人におすすめの問題集です。

総復習として使う場合は、期間を決めて一気に取り組むとメリハリを持って勉強できます。

つまずいた問題は何度でも復習し、すぐに解けるまで解説を読みながら反復しましょう。

問題数が多くないため、無理なく一冊を仕上げられます。

1対1対応の演習/数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)

「1対1対応の演習/数学(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・A・B・C)」は、Ⅰ〜Ⅲ、A〜Cでそれぞれ独立しており、分野を絞った復習に便利な問題集です。

要点の整理、例題、演習題で構成されています。

演習題には実際の入試問題が使われており、基礎から標準よりやや難易度の高い問題までカバーしています。

解説が充実しており、コンパクトでも安心のボリュームです。

単元ごとに集中して仕上げたい人に向いています。

難関大学におすすめの数学参考書・問題集3選

難関大学を受験する人におすすめの数学参考書・問題集を3冊まとめました。

- チャート式基礎からの数学(Ⅰ+A/Ⅱ+B/Ⅲ+C)

- 数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)標準問題精講

- 実戦 数学重要問題集数学I・II・A・B・C〔ベクトル〕 文系/数学I・II・III・A・B・C(理系)

むやみにレベルの高い教材を解くのではなく、過去問を研究して自分が受験する大学のレベルに合ったものを選びましょう。

チャート式基礎からの数学(Ⅰ+A/Ⅱ+B/Ⅲ+C)

「チャート式基礎からの数学(Ⅰ+A/Ⅱ+B/Ⅲ+C)」は、いわゆる「青チャート」として知られている、定番の網羅型参考書です。

ボリュームが多いため、入試直前対策というよりは日頃から難関大学を意識して勉強したい人に向いています。

問題は基本定着、精選速習、実力錬成の3つに分かれており、レベルに応じた学習ができます。

授業の復習や基本の確認から始めたいなら基本定着コースから、難関大学入試レベルの演習を行いたいなら精選速習コースや実力錬成コースに絞って使うといいでしょう。

数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)標準問題精講

「数学(Ⅰ・A/Ⅱ・B/Ⅲ・C)標準問題精講」は、先ほど紹介した「数学基礎問題精講」と同じシリーズの問題集です。

難関私立・国公立二次試験を受験する人に適しています。

「数学基礎問題精講」と構成は変わりませんが、「標問」が入試問題をもとにしているため、難易度が上がっています。

基礎が完成していないと難しく感じるでしょう。

東大、京大レベルを目指す場合は、シリーズ最上位の「数学上級問題精講」まで学習しておくと入試レベルに近い演習ができます。

実戦 数学重要問題集 数学I・II・A・B・C〔ベクトル〕 文系/数学I・II・III・A・B・C(理系)

「実戦 数学重要問題集 数学I・II・A・B・C」には、文系向け、理系向けの2冊があります。

問題数が200問以上と多く、入試に向けて演習量を積みたい人におすすめの問題集です。

標準レベルの問題が多いため、応用レベルのテキストに挫折した人は先にこちらの問題集を完璧にするといいでしょう。

数学はただ公式を理解するだけでなく、問題を時間内に解けるよう手を動かすことが大事です。

問題がA問題(入試の基本)、B問題(入試中級)、C問題(入試上級レベル)の3つに分かれているため、ニーズに応じた問題演習ができます。

【大学受験】参考書・問題集を使った数学の勉強法のポイント

数学の成績を伸ばすには、考え方を理解することが大切です。

優れた参考書・問題集を購入しても、正しく使わなければ成績アップには繋がりません。

数学の勉強法で心がけたいポイントをまとめました。

- 決まった時間以内に解くことを目標にする

- わからない点は人に聞くか、自分で調べて解決する

- 間違えた問題は解けるまで繰り返す

決まった時間以内に解くことを目標にする

数学の問題演習では、ただ解くだけでなく時間を目標にしましょう。

大学入試には常に時間制限があります。

時間をかければ解ける問題でも、時間内に終わらなければ点数には繋がりません。

日頃から入試本番を意識して取り組みましょう。

わからない点は人に聞くか、自分で調べて解決する

参考書や問題集を使っていると、わからない点が出てくるかもしれません。

疑問を解決しないまま次に進んでしまうと、入試で同じ問題にあたってしまう可能性があります。

わからない点はそのままにせず、人に聞くか自分で調べて解決しましょう。

自分で調べる場合は、教科書や問題の解説部分、網羅型参考書が便利です。

解決したら、時間をおいてから同じ問題をもう一度解いてみましょう。

間違えた問題は解けるまで繰り返す

間違えた問題は解説を読むだけでなく、解けるようになるまで繰り返し解き直しましょう。

解き方が理解できるからといって、自力で解けるとは限りません。

わかったつもりになっていても、いざやり直してみるとできないもの。

自分で解けるようになるまで、根気よく復習しましょう。

まとめ

今回は大学受験におすすめの数学参考書・問題集を紹介しました。

この記事を参考に、自分の相棒となる一冊を見つけましょう。

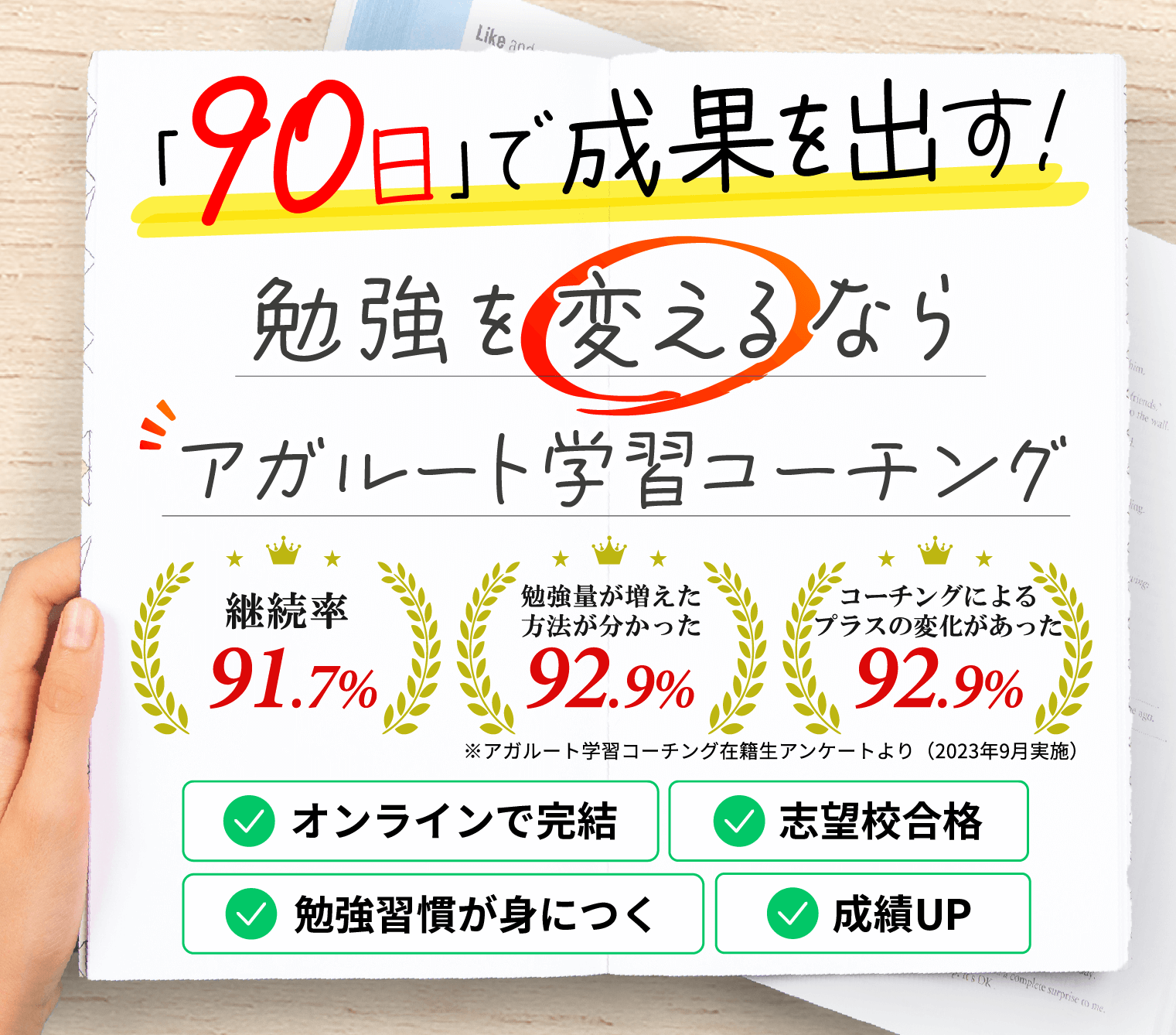

アガルート学習コーチングでも大学受験指導に対応しています。

自分で参考書・問題集を探すのが難しいと感じている場合、教材のご紹介も可能です。

指定の教材がないため、教材費もかかりません。

志望校合格に向けた勉強プランを、講師と一緒に考えて勉強できます。

無料相談も承っていますので、受験勉強に不安がある場合はお気軽にご相談ください。

この記事の著者 柏 あかり

自身も薬剤師として自己研鑽を重ね、学びと向き合い続ける。

現在はこれまでの知識と経験を活かし、WEBライターとして幅広い分野の記事作成を行う。