高校生の定期テスト対策はいつから・どれくらい・何をする?科目別対策も解説

本ページにはプロモーションが

含まれていることがあります

「定期テストの対策の仕方がわからない」

「いつ頃から対策を始めたら良いの?」と、悩んではいませんか?

高校生の定期テストは、中学生のときよりも出題範囲が広く難易度も高くなるため、中学生のときと同じような対策では高得点を狙うのが難しくなります。

さらに科目数も増えるため、いつ頃からどのように定期テストの対策をすれば良いか悩むお子さんも多いでしょう。

そこで本記事では、高校生の定期テスト対策について徹底解説していきます。

いつから・どれくらい・何をすれば良いか、科目別にも説明していくので、高校生の定期テスト対策でお悩みの方はぜひ参考にしてみましょう。

こんなお悩みありませんか?

「夏期講習を受けるべきか悩んでいる…」

「どこの夏期講習を取ればいいか分からない…」

「勉強はしているのになぜか成績が上がらない…」

「自分に合った勉強方法が見つからない…」

「どこが分からないのか、が分からない…」

「塾に行っている時間しか勉強しない…」

「塾では自分に合った勉強法を教えてくれない…」

「塾に行っているのに最近成績が下がってきた…」

アガルート学習コーチングなら、そのような勉強のお悩みを解決できます!

あなた専属のコーチがオンラインでマンツーマン指導

「毎日」学習の進捗状況を確認

定期的な学習計画の見直し・課題作成

アガルート学習コーチングは1人1人に合った勉強法・学習習慣を確立させ、内申点アップ、志望校合格など目標達成へ導きます。

「集団塾や個別指導に通っても、成績が伸びない」

「自分に合う勉強法を知りたい」

「自分のペースで勉強したい」

などという方に、特におすすめのサービスです。

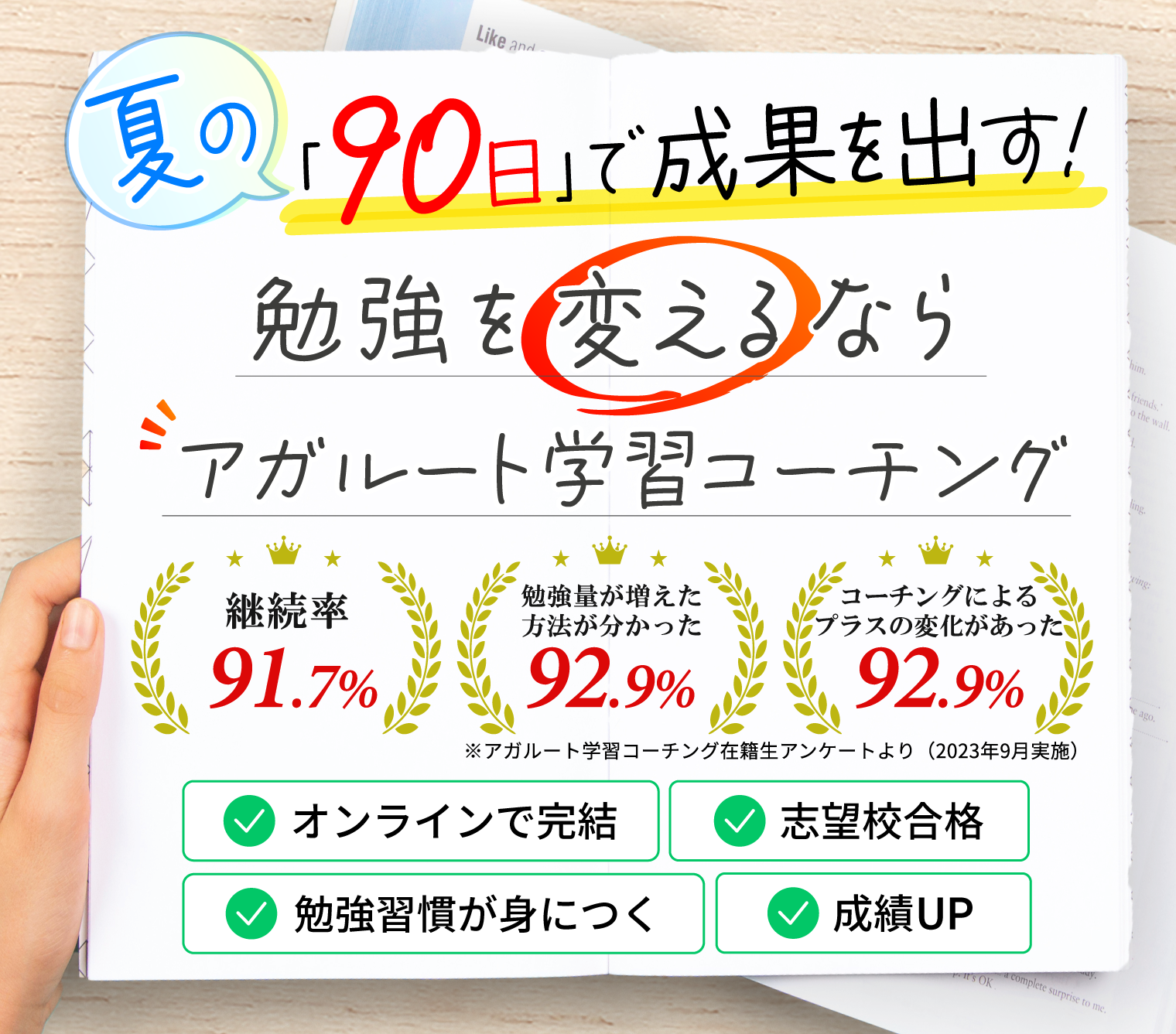

「90日間」で成果が出せる!

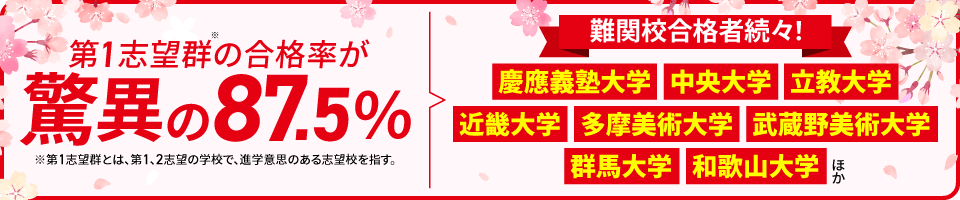

アガルート学習コーチングの継続率は91.7%!第1志望群の合格率87.5%!

受講生の9割以上が「勉強量が増えた」「勉強方法が分かった」など、コーチングによるプラスの変化があったとアンケートに答えています。「90日間」で成果を出せるのには理由があります。

なお、アガルート学習コーチングでは、入会金、管理費、教材費、講習代などの費用は一切不要。毎月末に翌月以降の実施を判断することができるので、お気軽にお申込みいただくことができます。

目次

高校生の定期テストとは

そもそも高校生の定期テストとはどのような内容なのでしょうか。

1年に行われる回数や、時期について以下の表にまとめました。

|

高校生の定期テスト |

||||||

|

回数/年 |

2学期制:年4回(中間2回+期末2回) |

|||||

|

3学期制:年5回(中間2回+期末2回+学年末1回) |

||||||

|

時期 |

2学期制(前期):中間テスト6月中旬、期末テスト8月下旬〜9月中旬 |

2学期制(後期):中間テスト11月中旬~12月上旬、期末テスト2月中旬~3月上旬 |

||||

|

3学期制(1学期):中間テスト5月中旬、期末テスト7月中旬 |

3学期制(2学期):中間テスト10月中旬、期末テスト12月下旬 |

3学期制(3学期):学年末テスト3月中旬 |

||||

|

中学までとの違い |

|

|||||

学校によって多少の時期の違いはありますが、高校生の定期テストは上記のように行われます。

2学期制は年に4回、3学期制の場合は年に4回の定期テスト+学年末テストが行われる場合が多いです。

中学生のときとの大きな違いは、範囲が増え難易度が上がるのはもちろんのこと、科目数が多くなるのが大きな変化です。

例で挙げた数学以外にも、「理科」が「化学」「生物」「物理」に分かれたり、国語や社会などの教科でも科目が増える場合もあります。

定期テストを重要とする理由の一つに、大学受験への影響があります。

定期テストの成績が良いと、内申点がアップするだけではなく、学校推薦型選抜の出願条件である成績にも大きく影響を与え、推薦合格を目指す生徒にとっては大きなポイントとなるのです。

逆に定期テストで良い点が取れないと、推薦受験の基準を満たせない場合や、出願条件をクリアしても内申点の影響で学内選考が通過しないなどのデメリットもあるでしょう。

そのため、日頃から定期テストの対策を行うことが重要なのです。

定期テスト対策はいつから?どれくらい必要?

では実際に定期テスト対策はいつから、どれくらい行うべきなのでしょうか?。

定期テストで結果を出すには、事前の勉強計画が大切です。

対策を始める理想の時期や、適切な勉強時間についてそれぞれ解説していくので、確認していきましょう。

定期テスト対策はいつから?何から始めるべき?

結論から言うと、定期テスト対策は1ヶ月前から始めるのが理想的です。

早いに越したことはありませんが、遅くても2週間前には始めるようにしましょう。

下記にそれぞれの時期に行うべき定期テスト対策についてまとめました。

1ヶ月前までにしておいた方がいいこと

まず、目標設定を行いましょう。

定期テストで良い結果を出すには、事前の計画や目標設定が大切です。

- 1日の勉強時間

- 1日に進めるページ数

- 科目別の目標点数設定

上記を事前に決めておきましょう。

また、勉強に必要なものを準備することも重要です。

- 教科書

- 問題集

- 参考書

- 授業中に取ったノート

- 配布プリントなど

本格的に定期テスト対策をスタートする前に、教科書やまとめたノートはもちろん、授業中に配布されたプリントなども抜けがないか確認しておきましょう。

もし足りないものがある場合には、友人や先生に相談しコピーを取らせてもらうのがおすすめです。

1ヶ月前までに上記の内容を済ませておくことで、スムーズにテスト対策を始められます。

1ヶ月前にすること

定期テスト1ヶ月前には、理系科目の勉強をスタートしましょう。

数学などの公式を用いた問題は、暗記が通用せず完璧に解けるようになるまでに時間を要するので、テスト直前に勉強し始めると対策が間に合わない可能性があります。

応用問題なども出題されるため、いざ出題されても焦らないように、定期テストの1ヶ月前から余裕を持って勉強に取り組んでおきましょう。

間違えても復習を行う時間もあるので、何度も繰り返し解いて確実に対応できる力をつけることが大切です。

2週間前にすること

定期テスト2週間前からは、文系科目の学習を進めるのがおすすめです。

数学などの実践が必要な教科と異なり、文系科目は暗記が必要な科目がほとんどです。

定期テスト1ヶ月前〜2週間前は理系分野の学習を集中して行い、2週間前からは文系科目の暗記を強化しましょう。

テストの1週間前までに一通り全科目の学習を行っておくと、残りの1週間で苦手科目やつまずく問題の繰り返し学習も行えます。

テスト前日には翌日の科目だけに集中して学習を行えるよう、早めに全科目の学習を行い、余裕を持ってテストに挑めるよう心がけましょう。

定期テストの勉強時間はどれくらい必要?

高校生の定期テストの平均勉強時間は平日で約2時間、休日で6〜7時間程度が理想と言われています。

1ヶ月〜2週間前までは上記を目安にするのがおすすめですが、2週間前〜直前に関してはもう少し時間を増やすことでより良い結果につながります。

ただし、「時間」はあくまでも目安です。

人によって問題を解くスピードは異なるので、一概に必ず2時間で足りるとは言えません。

事前に立てた学習スケジュールを参考に、1日に進めるページ数や目標に応じて学習量を調整すると良いでしょう。

数時間続けて勉強していると集中力も途切れがちになるので、45分に1回休憩を入れるなど、リフレッシュを行いながら学習を進めましょう。

高校生の定期テスト科目別の勉強法

定期テストで点数を取るためには、科目別にしっかり対策を行う必要があります。

科目別に学習のポイントが異なるため、それぞれに合った勉強法で対策を行うことが大切です。

ここでは定期テスト科目別の勉強法について解説していくので、勉強の仕方で悩んでいる方はぜひ確認してみましょう。

国語

国語は現代文、古文、漢文などの分野があるため、それぞれの対策を行う必要があります。

まずはテストの範囲となる教科書の文章を確認し、わからない文があれば一つずつ確認して、文脈や単語の意味を理解することが大切です。

なぜなら文字や意味を覚えることなら短期間でも対策が可能かつ、長文読解などの問題にも活かせるからです。

中でも「漢文」は、覚えるべき項目が少ないため、暗記した分だけ点数を伸ばせる可能性があります。

余裕を持って学習に挑むことが大切ですが、テスト前で時間がない場合は、覚えた分だけ点数が取れる部分に着目して勉強を進めるのも一つの手です。

| 国語の学習を行う際のポイント ●わからない文脈や単語の意味を理解する ●漢文は覚える項目が少ないのでポイント ●覚えた分だけ点数が取れる部分に着目して勉強を進める |

数学

数学は前項でも説明したように、何度も繰り返し問題を解くことが重要です。

公式を覚えることももちろん大切です。

しかし、公式を暗記しただけでは、応用問題が出題された際に対応できない可能性もあります。

何度も繰り返し演習問題を解き、間違えた問題は再度解き直すことを徹底しましょう。

まずは基礎問題から始めて、徐々に応用問題に慣らしていくのがおすすめです。

最終的には問題を見た瞬間に公式や解き方がパッと浮かぶようになれば、テスト本番でも十分対応できるでしょう。

| 数学の学習を行う際のポイント ●繰り返し問題を解く ●基礎問題から取り組み、応用問題に慣らしていく |

英語

英語の学習は、英文の音読が大切です。

音読することで、英単語の発音はもちろん単語の意味やスペリングも記憶しやすくなります。

音読は長文読解にも活かせます。

英文を繰り返し読むことで読むスピードアップにもつながるため、教科書の英文を3〜5回繰り返し読むと良いでしょう。

また、英単語や英文法はテスト範囲に沿って学習を行うことが大切です。

ただし、単語や文法はテスト範囲以外にも過去に習った内容も用いられることが多いため、勉強はまとまった時間で演習に費やすのがおすすめです。

テストの出題範囲が決まったら早めに取り掛かりましょう。

| 英語の学習を行う際のポイント ●音読を繰り返し行う ●英単語や英文法はテスト範囲に沿って学習を行う ●出題範囲が決まったら早めに取り掛かる |

理科

理科は生物、物理、化学などいくつかの科目に分かれているため、それぞれに合った学習を行う必要があります。

暗記が必要な科目もあれば、数学のように公式を用いて計算が必要な問題もあるため、暗記と計算問題の対策をバランスよく行わなければなりません。

テストの範囲が決まったら、化学や物理のように計算問題が多い科目の学習を先に始めましょう。

演習問題を繰り返して行うことで、解き方のコツを掴み応用問題にも対応できるようにしておくと安心です。

また、生物や地学の科目は暗記問題が多いのでテスト範囲に出てくる用語とその意味を覚えましょう。

稀に遺伝子などの問題では計算が必要な場合もありますが、基本的には暗記ものが多いので、用語を覚えることはもちろん意味までしっかり理解することが大切です。

用語や意味がなかなか覚えられないときは、用語の説明をノートにまとめるという方法もおすすめです。

暗記も計算問題もある科目の勉強は大変ですが、学習スケジュールをしっかり立てて効率よく勉強することで対策を行いましょう。

| 理科の学習を行う際のポイント ●暗記問題と計算問題の勉強をバランスよく行う ●テストの出題範囲が決まったら計算問題が多い科目の勉強から始める ●暗記は用語だけでなく意味もしっかり覚える |

社会(地理歴史・公民)

社会は基本的に暗記科目となります。

最低でも定期テストの2週間前には暗記の学習を始めましょう。

効率よく学習を進めるには、事前に授業の内容をノートなどで一通り確認したり、年表や出来事などは覚えやすい語呂合わせを考えるのもおすすめです。

教科書を読み込んで覚えるのも良いですが、単語帳や穴埋め問題を活用するのも効果的です。

テスト1週間前からは、一問一答などの問題集を利用して繰り返し用語を覚えると良いでしょう。

社会は、覚えたら覚えた分だけ得点につながります。

電車や休み時間などの隙間時間を活用して一語でも多くの用語を覚えましょう。

| 社会の学習を行う際のポイント ●ノートを見返したり、覚えにくい年表や出来事は語呂合わせで覚える ●単語帳や穴埋め問題などを利用する ●隙間時間を活用してより多くの用語を覚える |

学年上位の子は何をしている?高得点を取るコツ

定期テストにおいて、どのように対策を行えば高得点を取れるのか気になりますよね。

ここでは、定期テストに向けて「学年上位の子がしていること」および「高得点を取るコツ」を紹介します。

特にポイントとなる3点を解説していくので、定期テストで高得点を目指したい方は参考にしてみましょう。

授業をいつもしっかり聞いておく

大前提として、普段の授業をいつもしっかり聞いておくことが大切です。

学年上位の子は日頃から授業をしっかり聞いていることが多く、学びの時間を無駄にしません。

もちろん自宅での復習も重要です。

しかし一番効率良く学習を行うには、常に授業をしっかり聞き、その授業内で知識を自分の中に落とし込むことです。

授業の時間内である程度の知識が身についていれば、復習の時間も短縮でき、もし他に苦手分野があればそちらに時間を割くこともできるため、効率よく勉強が出来ます。

また、不明点などがあってもすぐに先生に質問もできるので、その場で問題を解決できます。

このように、学年上位の子は普段の授業から集中して聞いており、学習の時間を有効に使っているのです。

自習の習慣をつける

自習の習慣をつけることも大切です。

家で勉強する習慣がある子は、定期テストでも高得点を取っている子が多く、学年上位の成績を保っています。

なぜなら、授業でわからなかったことをそのままにせず、自宅でしっかり復習を行って問題点を解消しているからです。

勉強は日々の積み重ねが大切です。

普段あまり勉強をしていない子の場合、定期テスト前に焦って勉強をしても、時間が足りず良い結果が出ない可能性もあります。

また、日頃から自習の習慣がないと、いざ勉強をしようと思っても何から手をつければ良いか分からず、途方に暮れてしまうこともあります。

定期テストで良い点数を取るためにも、自宅でしっかりと自習の習慣をつけ、日頃から自主的に勉強を行うことが大切です。

自分の生活リズムに合わせて、無理なく続けやすいタイミングで学習を行いましょう。

1日15分など短い時間からでも構わないので、まずは毎日続ける努力をしてみましょう。

相性の良い先生を見つける

テストで高得点を取るためには、相性の良い先生を見つけることも一つのポイントとなります。

いくら塾や家庭教師を利用して勉強をしても、相性が合わない先生の場合、思うように結果が出ない可能性もあります。

一方で、自分にとって教え方がわかりやすい相性の良い先生に指導してもらうと、グンと成績アップを目指すことも可能です。

もちろん、学校の先生と相性が合えば問題ありません。

わからないところをしっかり質問して積極的に学習を行いましょう。

もし学校の授業だけでは足りない場合には、塾や家庭教師・コーチングなどを利用して自分に合う先生を探すのもおすすめです。

相性の良い先生を見つけることで成績アップも期待できるでしょう。

まとめ

今回は、高校生の定期テスト対策について紹介しました。

中学生のときと比べて、高校生の定期テストは範囲が広い上に難易度も上がり、これまでの勉強法だと思ったように結果が出ない可能性があります。

科目数も増えるため、それぞれの科目に合わせた対策も必要です。

本記事では、高校生の定期テスト対策を行うタイミングや科目別の勉強法などを細かく解説しているので、定期テスト対策でお悩みの方は本記事を参考に、学習を行ってみましょう。

アガルート学習コーチングは個人に合った方法での定期テスト対策も可能です。

定期テストで良い点数を狙いたい、学年上位の成績を取りたいという方は、まず無料で相談してみてはいかがでしょうか?

こんなお悩みありませんか?

「夏期講習を受けるべきか悩んでいる…」

「どこの夏期講習を取ればいいか分からない…」

「勉強はしているのになぜか成績が上がらない…」

「自分に合った勉強方法が見つからない…」

「どこが分からないのか、が分からない…」

「塾に行っている時間しか勉強しない…」

「塾では自分に合った勉強法を教えてくれない…」

「塾に行っているのに最近成績が下がってきた…」

アガルート学習コーチングなら、そのような勉強のお悩みを解決できます!

あなた専属のコーチがオンラインでマンツーマン指導

「毎日」学習の進捗状況を確認

定期的な学習計画の見直し・課題作成

アガルート学習コーチングは1人1人に合った勉強法・学習習慣を確立させ、内申点アップ、志望校合格など目標達成へ導きます。

「集団塾や個別指導に通っても、成績が伸びない」

「自分に合う勉強法を知りたい」

「自分のペースで勉強したい」

などという方に、特におすすめのサービスです。

「90日間」で成果が出せる!

アガルート学習コーチングの継続率は91.7%!第1志望群の合格率87.5%!

受講生の9割以上が「勉強量が増えた」「勉強方法が分かった」など、コーチングによるプラスの変化があったとアンケートに答えています。「90日間」で成果を出せるのには理由があります。

なお、アガルート学習コーチングでは、入会金、管理費、教材費、講習代などの費用は一切不要。毎月末に翌月以降の実施を判断することができるので、お気軽にお申込みいただくことができます。

この記事の著者 川俣 菜摘

大学では生化学分野を専攻。

同時期に学習塾にて、小学生から高校生まで幅広く指導・学習相談を担当。

留学やワーキングホリデーの経験あり。

現在はこれまでの経験を活かし、教育・旅など様々なジャンルでの記事執筆や、SNSでの発信活動などを行っている。